デジタルサイネージについて

デジタルサイネージを難しく感じている人もいますが、そんなことはありません。

デジタルサイネージの基礎情報をまとめましたので、導入をご検討する際の参考情報としてご利用ください。

デジタルサイネージとは

ディスプレイやプロジェクターなどに、デジタル技術を使用して映像や文字を表示する「デジタルポスター」です。

表示内容を切り替えたり、動画を投影するなど、多様な映像広告を展開できるので、紙媒体とは違う宣伝活動が可能です。

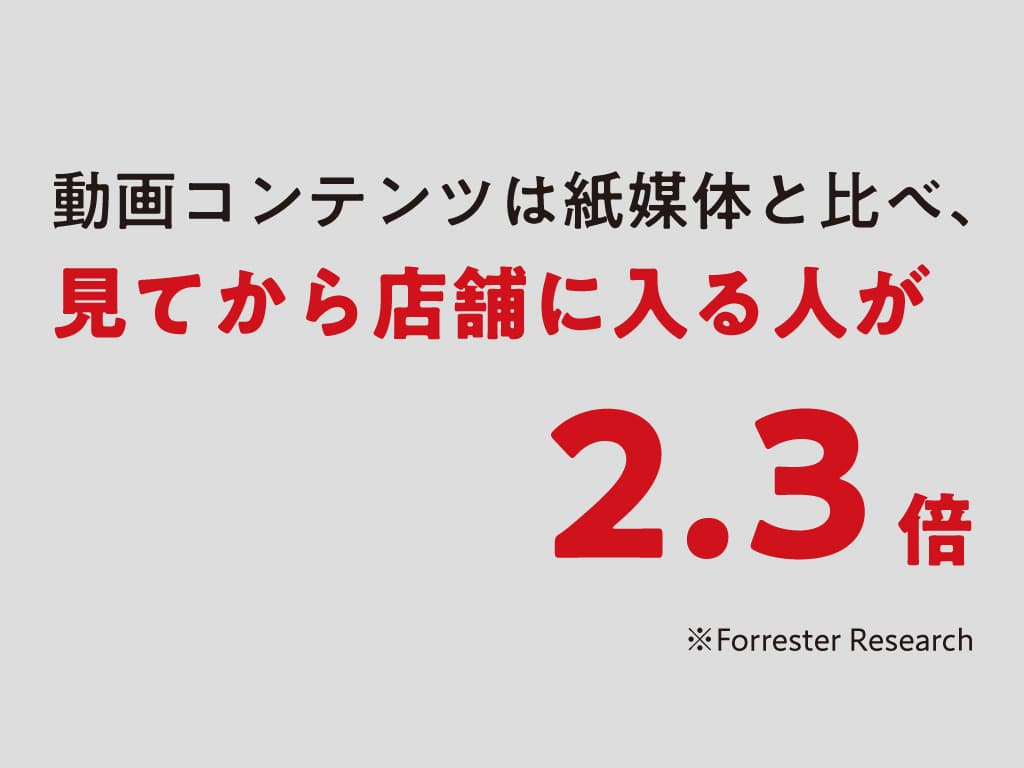

その訴求効果は、紙媒体と比べて飛躍的に増加します。

デジタルサイネージでできること

■ 紙媒体ではできなかった、音と動きを加えた訴求効果

■ 曜日や時間を指定した配信で、紙媒体よりも効率良く宣伝を

■ 貼り散らかった掲示板を整理し、室内をスマートに

■ 普段使用しているパソコンで、コンテンツの差し替えが可能

こんな方におすすめです

1.動画や音声を活用して、お客様の目を引く情報をタイムリーに提供したい。

映像は静止画に比べて伝わりやすく、人を惹き付ける力があります。動画や音声を活用してお客様の目を引く情報をタイムリーに提供することで、店舗の販促に活かしたり、社内の掲示板に貼るだけでは目に入りにくかった情報を、ぐっと伝わりやすくすることができます。

2.ポスター作成・掲示の手間とコストを削減したい。

ポスターや看板を活用する場合、大量の印刷や送付、貼りつけや廃棄の作業に手間やコストがかかります。また、配信できる情報も限られます。クラウド型のデジタルサイネージを活用すれば、クラウドに登録したコンテンツが自動配信されるので、配布の手間やコストを削減できます。

3.ターゲットにあわせてタイムリーに情報を共有したい。

飲食店なら朝はモーニングメニュー、昼はランチメニューとターゲットにあわせてタイムリーなコンテンツを配信できます。また、複数拠点にも、同じ情報をお店ごとに配信できるので、全国の離れた拠点ともリアルタイムに情報共有ができます。

4.外国人のお客様向けに多言語で店舗案内や商品紹介をしたい。

訪日外国人が急増している今、接客や応対でのコミュニケーションにお困りではありませんか?施設やサービスの案内などを多言語で用意し、タッチパネル式ディスプレイを使って表示言語を切り替えることで情報提供ができ、スタッフの負荷軽減にも繋がります。

コンテンツの配信方法

デジタルサイネージのコンテンツ配信方法は大きく分けると、「スタンドアローン型」「オンプレミス型」「クラウド型」の3種類に分けられます。

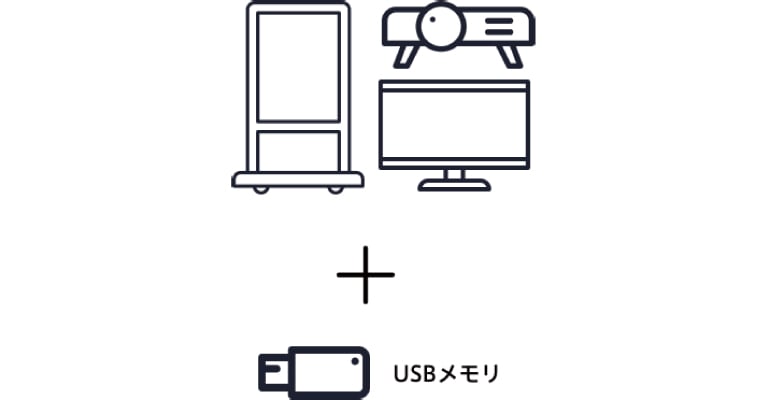

スタンドアローン型

ディスプレイやプロジェクターなどの表示装置に直接USBメモリやDVDプレーヤーのような再生機器を繋げて配信します。規模が小さくコンテンツ更新の頻度が少ない場合にお勧めです。

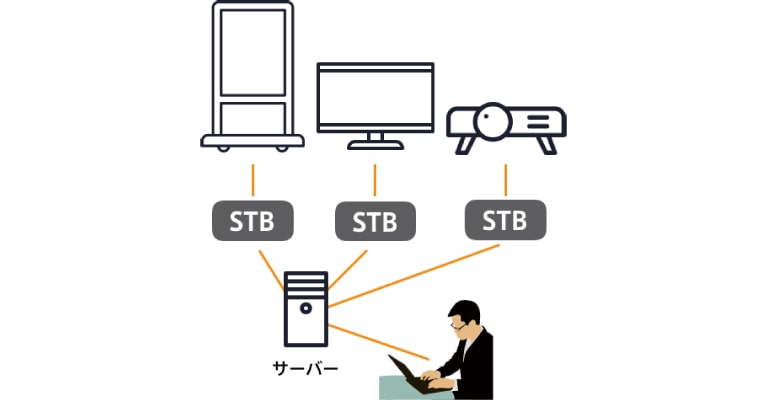

オンプレミス型

パソコン端末からLANを通じて、ディスプレイやプロジェクターなどの表示装置へコンテンツを配信する方法です。複数台へ配信し、他システムとの連携を重視する場合にお勧めです。

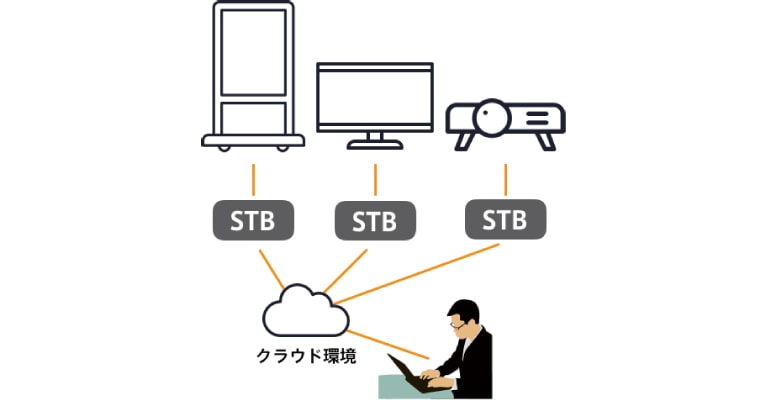

クラウド型

クラウドサーバー(インターネット)を通じて、ディスプレイやプロジェクターなどの表示装置へコンテンツを配信する方法です。投資リスクおよび運用負荷を抑えたい場合にお勧めです。

配信システムの比較

| 項 目 | スタンドアローン型 | オンプレミス型 | クラウド型 |

|---|---|---|---|

| 設置場所 | 運用管理者の手が届く範囲 | LAN内への配信が可能 | 遠隔地への配信も可能 |

| 設置箇所数 | 主に1台 | 複数台 | 複数台 |

| コンテンツ更新頻度 | 低い場合 | 高い場合 | 高い場合 |

| イニシャルコスト | 安い (表示装置+USBメモリや再生機器) |

高い (表示装置+サーバー+STB+LAN回線) |

安い (表示装置+STB+インターネット回線) |

| ランニングコスト | 不要 | 不要 (サーバー維持費は必要) |

必要 |

| システム運用 | 不要 | 必要 | 不要 |

| カスタマイズ | △ | ○ | △ |

デジタルサイネージが主流になってきた背景には、クラウド型配信の普及があげられます。ネットワークを活用した配信をしたい場合、オンプレミス型が主流でしたが、導入コストが非常に高価でした。オンプレミス型より断然安価に配信が可能なのがクラウド型になります。

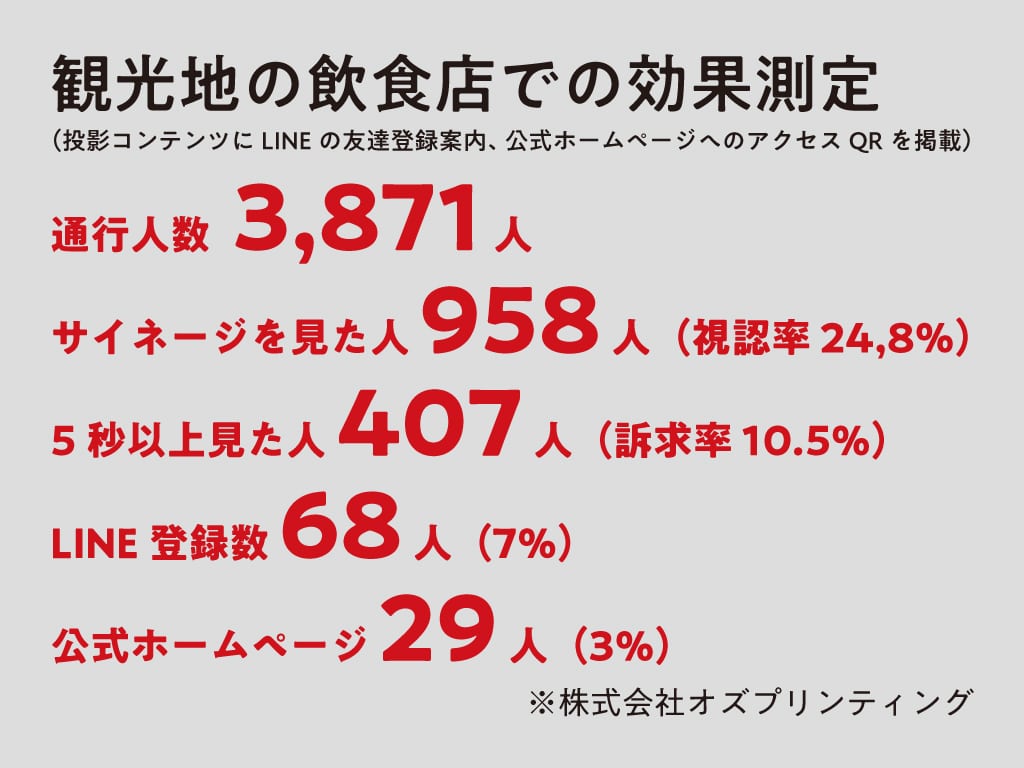

デジタルサイネージの効果

デジタルサイネージを使用した時の効果を数字にしました。

※設置場所や時期、コンテンツの内容によって結果は異なります。

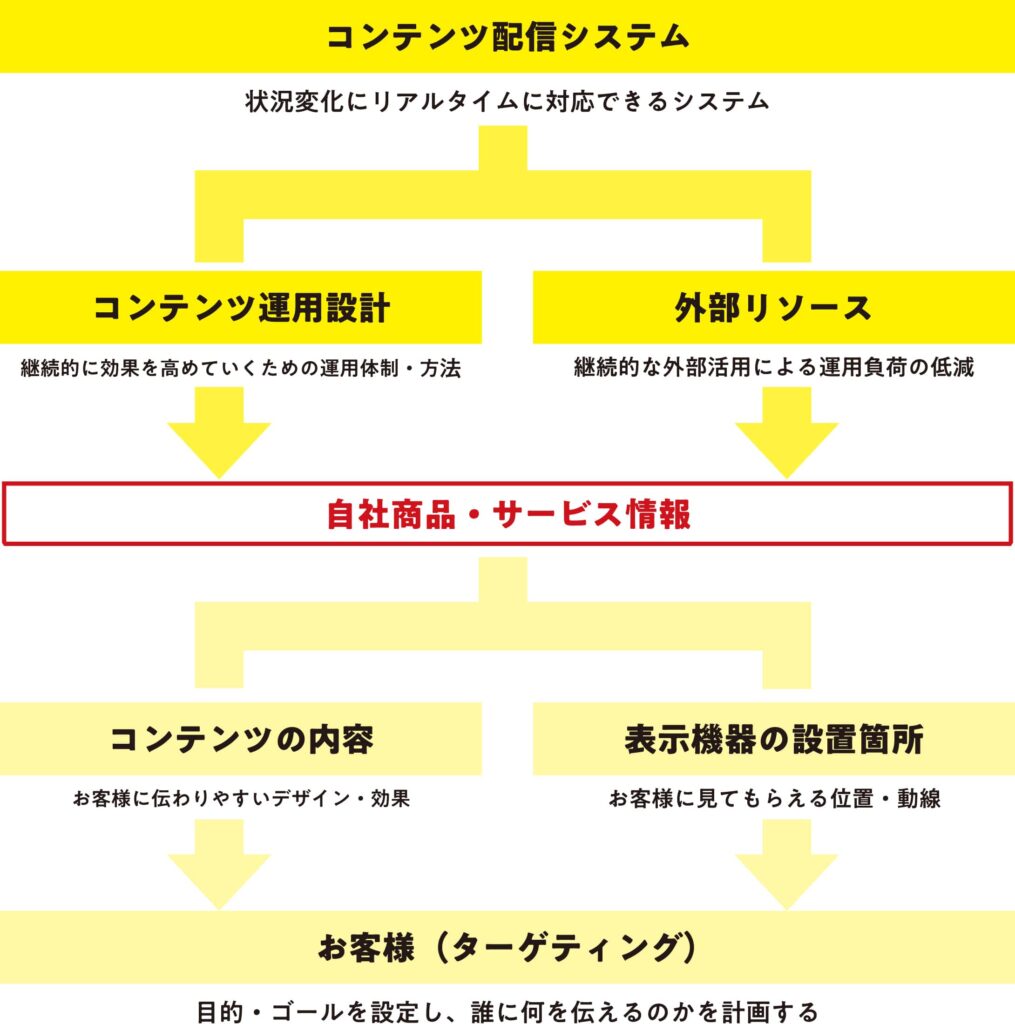

デジタルサイネージの成功法則

デジタルサイネージを導入しても上手に運用できないと、思っていた効果を得ることはできません。

下記の図は、デジタルサイネージの運用に関する成功法則をまとめたものです。

アップサイネージでは、コンテンツ制作などのサポートも行っております。

導入にあたっての参考にご活用ください。

デジタルサイネージを選ぶポイント

デジタルサイネージの機種を選ぶには、

まずは「どこに設置するのか」、「どのように運用するのか」、「どんなコンテンツを配信するのか」を

ある程度イメージしておくことをおすすめします。

運用方法をイメージすることで、デジタルサイネージの機種を選ぶ際の確認すべきスペックが変わっていきます。

輝度

画面がどのくらい明るいかを示すのが「輝度」です。

単位は「カンデラ(cd/m²)」で表します。

一般的なテレビの輝度は350cd/m²です。

屋内で使用する際の輝度は、300〜700cd/m²で十分です。

屋外で使用する場合は最低でも1500cd/m²は必要です。

輝度が1000以下のサイネージを屋外に設置した場合、太陽光に負けて、画面が暗く見えにくい状態になってしまいます。

屋内用デジタルサイネージ

屋内用デジタルサイネージは、建物の中で使う情報表示用のスクリーンです。例えば、スーパーの売り場やオフィスの受付、飲食店のメニュー表示に使われています。

屋外用と違い、天候を気にしなくてよいため、デザインやサイズのバリエーションが豊富です。店舗の雰囲気に合わせて柔軟に活用できます。

屋外用デジタルサイネージ

建物の外や道路沿いに設置されるデジタル広告や情報表示のスクリーンです。

雨や風、直射日光などに耐えられるよう頑丈に作られています。

例えば、ショッピングモールの入り口や駅前の看板などで見かける大型のディスプレイがこれに当たります。

全天候に対応している分、コストが屋内用より掛かってきます。

屋内に設置しながら、外に向かってコンテンツを配信する高輝度サイネージもあります。

デジタルサイネージの種類

スタンド型

デジタルサイネージを設置するにあたってのもっとも一般的な方法になります。

傾斜や高さ違いのバリエーションがあります。

壁掛け型

専用金具を使用して壁掛け設置をすることも可能です。

壁掛け設置にする場合は、設置箇所の壁の強度の調査と専門業者による設置を推奨します。

タッチパネル型

タッチ対応型デジタルサイネージは、視覚的な訴求力に加え、ユーザーとの双方向コミュニケーションを可能にするツールです。店舗、公共施設、展示会など、さまざまなシーンで活用されています。

オリジナルスタンド設計

既存のスタンドではなく、オリジナルでスタンドを作ることも可能です。

オリジナルスタンドを希望の場合、設置場所の調査などが必要になります。